飲酒で寿命を縮めた藤原道隆

紫式部と藤原道長をめぐる人々⑥

2月11日(日)放送の『光る君へ』第6回「二人の才女」では、まひろ(のちの紫式部/むらさきしきぶ/吉高由里子)と藤原道長(ふじわらのみちなが/柄本佑)の関係が変化する様子が描かれた。そんななかでまひろは、ききょう(のちの清少納言/せいしょうなごん/ファーストサマーウイカ)と出会うこととなる。

■藤原道長との関係に思いが揺れ動く

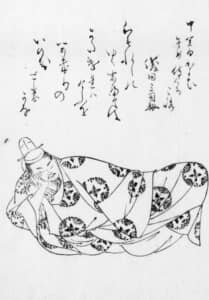

『前賢故実』に描かれた藤原道隆。平安時代末期に成立したとされる歴史物語『大鏡』には、酔っ払った道隆が牛車の中で眠ってしまい、弟の藤原道長が強引に起こしたという話が紹介されている(国立国会図書館蔵)。

憔悴しきった様子のまひろを見て何かを感じ取った父の藤原為時(ふじわらのためとき/岸谷五朗)は、左大臣家への出仕を取りやめて良いと告げた。しかし、まひろは固辞する。引き続き左大臣家の集いに参加し、父の支えになりたいというまひろの考えは、為時を感心させた。母の死をきっかけにした父娘のわだかまりは解けつつあった。まひろは、これを機会に藤原道長と距離を置くことを考えるようになる。

そんなある日、花山天皇(かざんてんのう/本郷奏多)の叔父に当たる藤原義懐(よしちか/高橋光臣)が有力な家の息子たちを屋敷に招き、酒宴を開いているという情報が藤原道隆(みちたか/井浦新)のもとにもたらされた。義懐は、将来有望な若者たちを花山天皇派に懐柔し、道隆ら右大臣の関係者を排除しようとしているらしい。

道隆は、こうした目論見を力で抑え込んできた父・藤原兼家(かねいえ/段田安則)とは異なる手法を思いつく。漢詩の会を催して、若者たちの才能を思う存分発揮させることで、彼らの心を自身の方に向かせようとしたのだった。

父とともに漢詩の会を訪れたまひろは、清原元輔(きよはらのもとすけ/大森博史)の娘である、ききょうという女性と顔を合わせることとなった。ききょうはまひろと同じように文学に関心が高く、気位の高そうな雰囲気を漂わせていた。そんななか、参加するはずのなかった道長が会に顔を見せたことに、まひろは動揺する。

無事に会が終わり、言葉を交わすことなくその場を去った二人だったが、その夜、まひろは道長からの手紙を受け取った。そこには拙い文字で、まひろへの激しい恋慕の思いが和歌の形で書かれていた。「和歌は苦手」という道長だったが、その真摯な気持ちが、まひろの心を揺さぶっていた。

■「中関白家」の栄華を築いた藤原氏の長男

藤原道隆は953(天暦7)年に、藤原兼家の長男として生まれた。母は藤原中正(なかまさ)の娘・時姫(ときひめ)。道兼、道長といった弟のほか、超子(ちょうし/とおこ)、詮子(せんし/あきこ)という妹がいる。

父の兼家は、自身の権力が強まるにつれ、子どもたちを次々と昇進させた。権威を乱用した、かなり強引なやり口だったようだ。

特に長男の道隆は、984(永観2)年の円融(えんゆう)天皇の譲位に伴って従三位に叙せられたことを皮切りに、中納言、大納言、内大臣と急激に引き上げられていった。

- 1

- 2